海洋生物の調査研究

アオザメはなぜ冷たい深海と温かい海面を自在に行き来できるのか ― 並外れた体温調節能力を実証

マグロやカジキ、そして一部のサメ(ホホジロザメやアオザメなど)は、周囲の水温より高い体温を維持できる「部分的内温性」という特徴を持っています。これまで、この能力は主に冷たい海域での適応として説明されてきましたが、温暖な海を好むアオザメにとっての意義は不明でした。

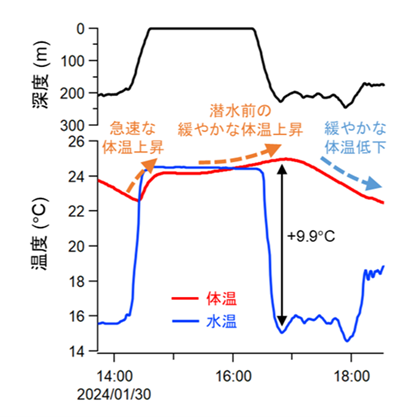

本研究では、台湾南東部沖合で野生のアオザメに行動記録計を装着し、体温・水温・潜水深度を測定しました。その結果、冷たい深海で体温はゆっくり低下する一方、温かい海面では急速に上昇することが分かりました。体温の上昇速度は低下速度の10倍以上に達し、魚類ではメバチやメカジキに匹敵する値でした。この能力により、アオザメは獲物が豊富な深海に長く滞在しつつ、効率的に体温を回復しながら捕食活動を行っていると考えられます。

さらに一部の個体では、深海潜水前に海面で体温を周囲より高くまで上げる「潜水前の準備」ともいえる行動も観察されました。これは魚類では前例のない発見であり、体温調節の柔軟性と意思決定的な行動の存在を示唆します。

本成果は、温暖な海域に生息する種においても部分的内温性が大きな適応的意義を持つことを示しました。この発見は、部分的内温性を持つ魚類が世界中の外洋域で繁栄した背景を理解する上で重要な手がかりとなります。

左図:行動記録計を取り付けたアオザメ。©Zola Chen

右図:記録計から明らかとなったアオザメの特殊な体温変化。暖かい海面に浮上して体温をすばやく回復させた後、さらに体温を上げてから冷たい深海へ潜っていることがわかる。

著者名

徳永 壮真(総合研究大学院大学)、Wei-Chuan Chiang(台湾農業部水産試験所)、中村 乙水(長崎大学)、松本 瑠偉(沖縄美ら島財団)、渡辺 佑基(総合研究大学院大学)

Soma Tokunaga*1, Wei-Chuan Chiang*2, Itsumi Nakamura*3, Rui Matsumoto, Yuuki Y. Watanabe*1

*1 SOKENDAI

*2 Taiwan Fisheries Research Institute

*3 Nagasaki University

論文名

Enhanced thermoregulation abilities of shortfin mako sharks as the key adaptive significance of regional endothermy in fishes

雑誌名

Journal of Animal Ecology

論文リンク

- お問い合わせ先

- 総合研究所

- 〒905-0206 沖縄県国頭郡本部町石川888番地

- TEL:0980-48-2266 FAX:0980-48-2200

Copyright (c) 2015 Okinawa Churashima Foundation. All right reserved.