メニュー

- ホーム

- 総合研究所

- 総合研究所 概要

- 事業年報

- 平成29年度 事業年報

- 2)ヤエヤマアオキ染色実験・染色糸の非破壊色材分析

琉球文化の調査研究

2)ヤエヤマアオキ染色実験・染色糸の非破壊色材分析

宮城奈々*1・下山進*2・崎原克友*3

1.はじめに

ヤエヤマアオキ(Morinda citrifolia)はインドネシア、インド・東南アジア原産で、国内では沖縄諸島、宮古諸島、八重山諸島、小笠原の海岸林に点在するアカネ科の常緑小高木である。八重山諸島に広く分布する。果実は、国外では古くから健康食に利用され、近年はハワイ名の「ノニ」が有名になり沖縄でも栽培が増えた。一方、樹皮と根茎の皮に赤色の色素を含有し、インドネシアでは染料色材として古くから使われていた。

本調査は、これまで非破壊色材分析した当財団所蔵古染織品に赤色系色材が使われたものが多くあることから、赤色の色素を含有するヤエヤマアオキに注目し沖縄県産(石垣島)を試料に染色実験と染色糸の非破壊色材分析を行ったものである。

本調査の結果は、当財団が実施している非破壊色材分析の赤色系の基礎データとする。

2.ヤエヤマアオキ染色実験

1)方法

実験仕様は宮城が作成し、実験作業は崎原克友氏に依頼した。

(1)実験材料

被染糸:絹糸(練糸)

色材:ヤエヤマアオキの根茎(生皮)

媒染剤:明礬、ガジュマル灰、石灰

(2)ヤエヤマアオキの採取

採取日:平成29年12月20日

採取場所:石垣島島内の沿岸地

採取方法:ヤエヤマアオキの根元を掘り出し、1木につき2~3本の根茎を採取。

(3)媒染方法

1.無媒染

2.結晶明礬AIK(SO4)2・12H2O

結晶明礬owf5%:水(糸量の40倍)/60℃で媒染

3.木灰(ガジュマル灰)1:水1/60℃で媒染

4.石灰1:水1(常温で媒染)

5.石灰(常温)→水洗→明礬媒染(常温)

(4)染液の準備

加温と常温の2方法で根茎皮から色素を抽出。

a加温で根茎皮を煎じて抽出

生皮をすり潰す(写真-1)→水を加えて加熱→沸騰後30分間煮沸→布で漉す(1番液)→水を加えて再度煮沸→布で漉す(2番液)→1番液と2番液を合わせて必要な濃度まで煮詰る

b常温で根茎皮から色素を抽出

生皮をすり潰す(写真-1)→水を加えてすり潰しながら色素を抽出(写真-2)→布で漉す(1番液)→水を加えてすり潰す→布で漉す(2番液)→1番液と2番液を合わせる

(5)染色工程

1.無媒染

染液→水洗→染液→水洗

2.明礬/3.木灰/4.石灰

染液(写真-3)→水洗→媒染→水洗→染液→水洗

5.石灰→明礬

染液→水洗→石灰→水洗→染液→水洗→乾燥→明礬(写真-4)→水洗

-

写真-1

-

写真-2

-

写真-3

-

写真-4

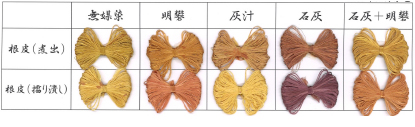

2)結果

根茎の生皮を摺り潰し、その後、加温と常温に分けて色素を抽出した。さらに、染色温度も加温と常温に分けて糸を染色した結果、加温に比べて常温の方が彩度の高い赤色系が得られた。

3.ヤエヤマアオキ染色糸の非破壊色材分析

デンマテリアル株式会社 下山 進

1)分析種類

図-1 ヤエヤマアキオ染色標本

図-1ヤエヤマアオキ染色標本10色の染糸を、以下の非破壊分析方法を行った。

・可視-近赤外線反射スペクトル特性

・三次元蛍光スペクトルによる蛍光特性

・蛍光X線スペクトル

2)分析結果

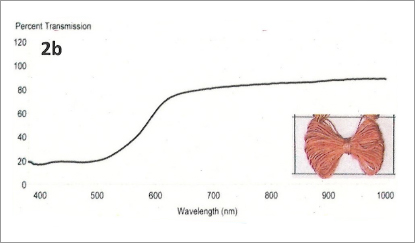

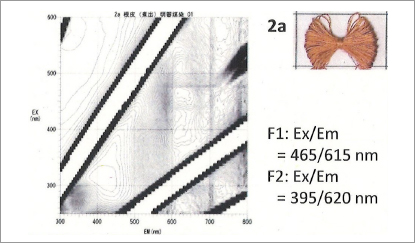

- 各染色糸の可視-近赤外反射スペクトル特性では、図-2の2a[明礬+加温染液]に比べ図-3の2b[明礬+常温染液]による染色糸の方が彩度の高い色彩を呈している。

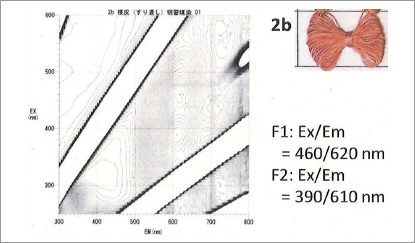

- 抽出された染料分子が分解されずに絹繊維と結合し発色している図-5の2bは、相対的に整った等高線が三次元蛍光スペクトルに現れる。このことからすると、図-4の2a、5a[石灰→明礬+加温染液]、および4b[石灰+常温染液] の染色糸に染着している染料分子は、染色の過程で分解されたことが考えられる。なお、4bの場合は、石灰に含まれるカルシウム元素の検出量が多いことから、石灰濃度が高かった(アルカリ性が強い)ことが考えられる。

- 各染色糸の三次元蛍光スペクトルを比較した結果、ヤエヤマアオキの根茎皮には、複数の染料分子が含まれており、《加温染液》と《常温染液》では、異なる染料分子が染着されることが判る。《加温染着》では、500~550nmの光(色光「緑」)で励起され蛍光を放出する染料分子が染着している。

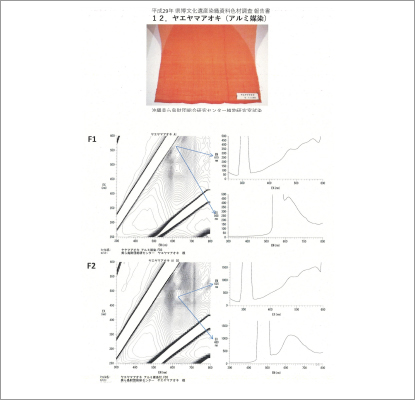

- 参考データとして、既に実施している当財団総合研究センター植物研究室の図-6の12.ヤエヤマアオキ(アルミ媒染)から得られた三次元蛍光スペクトルを本報告書4末尾に示した。これらと比較すると、今回の染色糸とは異なるデータが得られている。この要因の一つは、被染色糸が異なることにもよるが、[加温染液]によるものと推定される。

3)可視-近赤外線反射スペクトル特性

-

図-2

-

図-3

4)三次元蛍光スペクトル

-

図-4

-

図-5

5)植物研究室のヤエヤマアオキ染色布サンプル

-

図-6

参考・引用文献

1) 初島住彦・天野鉄夫(1994)増補訂正,琉球植物目録,沖縄生物学会.

2) 大川智史・林将之(2016)ネイチャーガイド琉球の樹木 奄美・沖縄~八重山の亜熱帯植物図鑑,文一総合出版.p358.

3)新里孝和・前津栄信(2006)改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物(菌類編・植物編)―レッドデータおきなわ―.P146. 沖縄県文化環境部自然保護課

*1琉球文化財研究室 *2デンマテリアル株式会社 色材科学研究所 *3八重山染織研究所twuiru

Copyright (c) 2015 Okinawa Churashima Foundation. All right reserved.